Sobre El piso del viento, último film de Gustavo Fontán, en este caso, realizado a cuatro manos con la escritora Gloria Peirano.

Por Hernán Sassi

Como ley

de las formas el alma

busca en casa consuelo

No hay nada, sin el mágico

espacio que sostiene.

Brillo negro, Diana Bellesi

I.

En el inicio, mientras él apunta la cámara al cielo y dispara para rapiñarle tiempo al tiempo (tarea que solo puede llevar a cabo el cine), ella lee, lee lo que ha escrito para que el disparo dé en el blanco:

Todos somos principiantes.

Las palabras extensión y viento se atraen.

La extensión: el rectángulo de la terraza bajo el sol; el descanso frente a la puerta, una vez que se subió la escalera; la calma límpida; el despertar en la oscuridad; las flores naranjas que cubren el techo; el pasillo con la ventana que pertenecía al viejo lavadero y a la que se le reinventó un modo de ser ventana, porque ahora tiene alféizar y una fila de pequeñas macetas con suculentas y cactus; las manos ásperas del albañil que trasladó la ventana de un sitio a otro; la letra del deseo; las ramas detrás del vidrio; la luz siempre indulgente.

El viento: nadie sabe qué es.

Decir que los textos son de ella, y el encuadre y los movimientos de la cámara de él, es cierto, pero también injusto. Dos son las razones.

La primera: él y ella son pareja, síntesis en la que cada quien ha perdido su nombre y juntos buscan uno que haga justicia a eso que los mantiene unidos, y ahora más que nunca, en simbiosis creativa.

La segunda: esa unidad que conforman está imantada de lo que dicen personas que han sido invitadas a su casa para que den su opinión sobre un espacio virgen, también de palabras.

II.

Al contrario de la oscuridad, gótico refugio de almas en pena, desde la Ilustración la luz tiene demasiada buena prensa: se la creyó, a ella sola, solita y sola, reanimadora de convalecientes y hasta salvadora de idiotas, degenerados o asociales entre los asociales.

La luz, y no el viento que anuncia el título y es epicentro de los textos leídos que escuchamos, es la protagonista de un film rodado en y desde un piso aún deshabitado y sin muebles en donde, al vacío circundante, lo cobija solo el blanco (de paredes, de marcos de las ventanas, del techo), un blanco sobre el que resuenan con más lumbre las palabras, las verdaderas protagonistas como es de esperar viniendo de una escritora y de un director cuya obra misma es un diálogo con la literatura.

Van pasando de a uno en vez. Como los sospechosos en un interrogatorio. A él se someten con preguntas explícitas (“¿te gusta?”, “¿vos cómo dormís?”, “¿dónde la pondrías vos?”) y silencios que valen más.

De los sospechosos, destaco tres.

El primero funciona como epítome del hecho poético, fundado, por definición, en lo indecidible.

“¿Es o se hace?”, puede preguntar cualquier espectador ante una persona o personaje (lo que dice, ¿es espontáneo o palabra escrita?) que acierta en recomendaciones prácticas:

-El placard, hacételo generoso de profundidad para que no choque el borde de la prenda o del abrigo; o sea, que entre cómodo hasta el fondo.

Hace comentarios razonables:

–Una crítica: teniendo tanto espacio para el baño, es una pena que al arquitecto o a la arquitecta no se le haya ocurrido hacer a la europea y separar Les chiottes, el cagadero, digamos; separarlo en un box.

Y habla cual pitonisa o filósofo en pantuflas.

Ante la posibilidad de colocar un cactus en un rincón, advierte: “Las púas son protección, pero también flechas; hieren al de afuera, pero te hieren a vos”.

-La Santa Rita en maceta es una ilusión: nunca sucede, alecciona lapidario y zen.

-Nada existe menos que el pasado, dice de modo aforístico.

–Está bien que sea chica la ventana de arriba porque es donde uno más desprotegido está, concluye.

III.

En zona áurea entra ella, pura luz, luz de amiga que sabe que, en nueva casa, no cabe más que acompañar el entusiasmo de quien abrió la puerta.

Es todo elogio y pura emoción: “¡Qué terraza!”; “¡Qué linda habitación! ¡Es de un cuentito de niños!”; “¡Uy, qué linda vista que hay acá!, y el ficus que ha crecido gigantesco”; “Me gusta todo: esa pared gris, esa palmera”.

Con ella entra la luz verdadera, la que hace ver. Ahí el film cambia. Radicalmente. La casa no es más el foco, sino la vida de Diana Bellesi, que entró con Milonguita, su perra, blanca también y toda ella un bucle, al igual que su compañera es toda empatía.

Peirano pregunta sobre su vida en estos últimos años.

La poeta cuenta que vive en “un pueblito de morondanga perdido en el mapa, que casi no existe con [sus] 5.000 habitantes cerca de Rosario”. Habla de ese pueblo en el que vivió, de la chacra arrendada de sus padres primero y luego de una casa comprada con un crédito.

Vivió allí hasta los catorce años, cuando huyó porque ya no soportaba que “si usaba minifalda, porque usaba minifalda; si fumaba, porque fumaba; si me iba con un chico al parque del pueblo…todo estaba como a la vista de un modo terrible”.

Habla con conocimiento de causa: “Los pueblos son así, endogámicos, no se abren casi puertas. […] Del corazón del otro no se sabe nada. Pero de si se murió un hijo, si se murieron ellos, si corneó a no sé quién o si lo cornearon a él; eso se sabe todo. Por eso son los infiernitos grandes: porque el alma está perdida pero las anécdotas se conocen”.

“Tengo una vecina divina que se llama Belquis. Es una de las negritas del pueblo”, comenta. Y agrega: “Porque estos pueblos son: [por un lado] `la gente como la gente´ y [por el otro] los negros, digamos. Yo siempre viví en el barrio de los negros, pero mi mamá me mandaba a estudiar con las chicas ricas del pueblo. Entonces, no era ni del uno ni del otro [lado], era un surmenage. Hasta que volví de grande y pude hablar con quien yo quería. Y Belqui fue la única que me hablaba, me regalaba plantitas y me hablaba.

Una mulata preciosa que pinta paredes, ¡y no sabés lo bien que las pinta! Pinta casas, la escuela del pueblo, la vieja estación de tren; y vive de eso”, agrega con ternura y sabiduría.

–¿Qué hacés allá?, pregunta Peirano.

–Leo, escribo y nado en el charquito, responde.

-¿Sentís que volviste?, profundiza la realizadora.

–Siento que volví a algo nuevo. Pero si me preguntás qué es ese “algo nuevo”, no sé. Pero yo soy feliz ahí, responde.

IV.

El final del film es la antítesis del principio, menos por simetría buscada que por ripio encontrado.

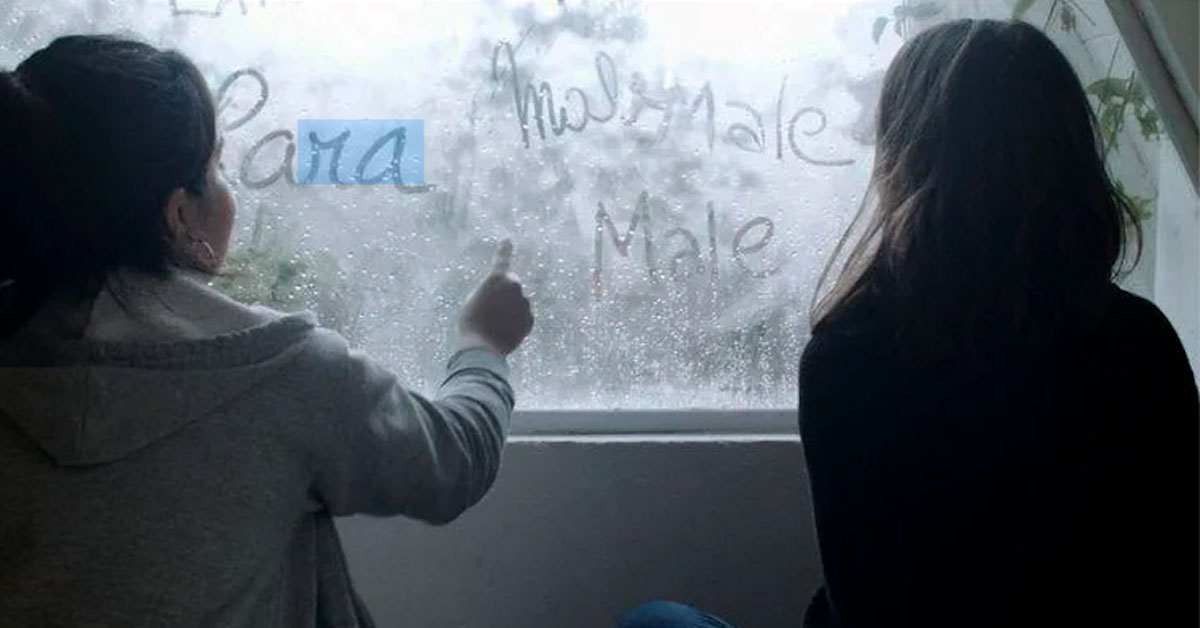

Entran dos adolescentes, Lara y Male, según escriben en un vidrio empañado. Merodean los espacios y luego, apropiadas de uno de ellos por un rato, hablan sobre “la toma”.

Según cuentan, hay “reforma”, y, ante ella, al menos en su colegio, hay “mitad a favor y mitad en contra”. No es uno, sino “19 o 20 los colegios tomados”, precisan. Una de ellas opina que “está mal lo que están planteando en la reforma. Van a perder un montón de empleo los profesores, se van a cortar mucho los programas; está mal”.

A diferencia de lo que ocurre en todo el metraje, en estos minutos hay que adivinar a qué refieren las adolescentes. Y cuando se acierta, o uno cree que acierta (a “la Escuela del Futuro”, como le llaman los pregoneros de la meritocracia, quienes reforman la educación con ese ideal y, entre otras veleidades, endeudan al país y hoy miran con cara de “yo no fui”), pues no queda más que empatizar con ellas, al menos, para quedarnos con la conciencia tranquila.

El trazo grueso de la secuencia es el reverso del que vertebra el film y, lo que es peor, era innecesario ese trazo o “intervención forzada”, ya que la referencia al neoliberalismo reinante estaba en lo no dicho en la secuencia de Bellesi, poeta hasta cuando charla con amigos, bien se ve.

V.

Bellesi cuenta que, luego de arrendar, su familia compró la casa “con un crédito hipotecario de Perón”.

Con esa bonhomía tan suya, que es también la de su escritura, obviamente, refiere también qué dijo su madre el primer día en casa propia.

–Me parece mentira que estoy acá, que esta es mi casa, dijo.

Hace un par de años, en la Ciudad Capital de la Argentina, tirios y troyanos acordaron una ley de alquileres que no sirve a nadie (ni a inquilinos ni a propietarios de uno o dos inmuebles, la mayoría) ni a nada más que para mantener un statu quo basado en sojización de la tierra que drena, entre otros “paraísos”, en inmuebles ociosos.

Sin “yuyo” de por medio, el cuadro de déficit habitacional, cada día más ofensivo, es el mismo en cualquier ciudad, ante lo cual ha debido intervenir el Estado con firmeza contra la concentración, como ocurrió en Alemania en plena pandemia.

En esta Patria ha cambiado el gobierno, pero los alquileres siguen por las nubes y los créditos hipotecarios, llave de acceso a la casa propia, hay que ir a buscarlos allá arriba.

VI.

Cada uno de nosotros tendría que caminar con aquel a quien debería, por su bien, perdonarle el daño, perdonarle el amor.

El piso del viento, Gloria Peirano

No es luz ingrávida la que hace ver el blanco y escuchar a las palabras. Como la de la verdadera poesía, como la de Bellessi, sin ir más lejos, es luz contante y sonante, “material” diría esa “poeta civil” que es.

La luz de La casa del viento es la de quienes tenemos la suerte de vivir en casa propia, un derecho –derecho a la vivienda, según establece nuestra Constitución–, que obvia la derecha, pero, y duele decirlo, obvia también el peronismo presente, que olvidó lo muy mucho hecho en esta materia, y no sólo en esta, por supuesto.

El pueblo ha caminado junto a políticos a los que, ya liberales de fines del XIX, ya radicales de principios del XX o bien peronistas de mediados del XX, les perdonó el daño, el amor.

Ni olvido ni perdón para los que no entiendan que “no hay nada / sin el mágico espacio que sostiene”.

La tela de la araña, marzo de 2022

Hernán Sassi es Dr. en Letras, docente, investigador, literato, especialista en cine e integrante del comité asesor externo de La tela de la araña.