Por Ana Clara Isi.*

La literatura argentina y el golpe cívico-clerical-militar del 76

A pocos días de haber conmemorado el 24 de marzo en una Plaza de Mayo repleta de alegría y conciencia popular –y tras haber evitado a toda costa visualizar el comunicado negacionista que el gobierno preparó para la ocasión– la pregunta central que atraviesa este texto es: ¿cómo y desde qué voces y perspectivas construimos la memoria popular sobre la última dictadura?

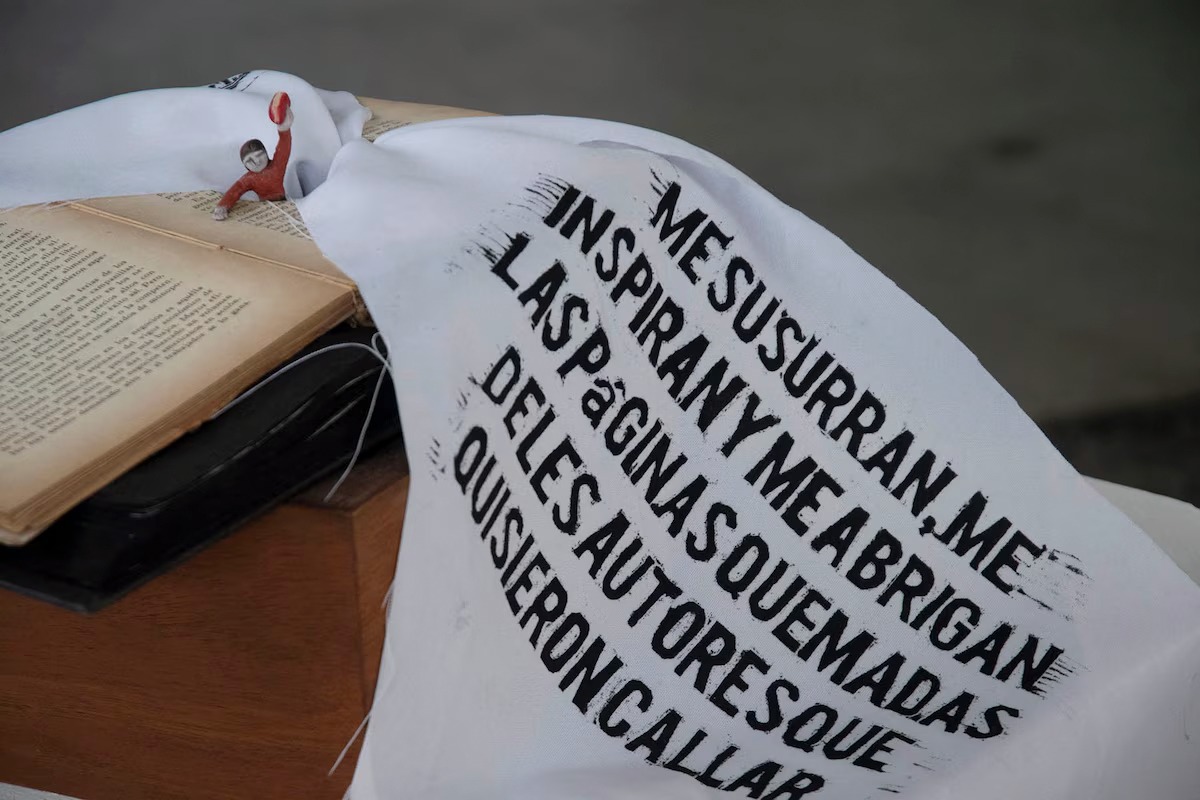

Eduardo Galeano escribe en 1978, desde el exilio, un ensayo titulado “Defensa de la palabra”. En él reivindica la potencia del lenguaje como herramienta de lucha, así como el rol de los y las escritoras latinoamericanas –y su literatura– frente al abuso y vaciamiento de sentido de algunos términos en manos de los distintos regímenes totalitarios de la región. Dice Galeano:

Creo en mi oficio; creo en mi instrumento. Nunca pude entender por qué escriben los escritores que mientras tanto declaran, tan campantes, que escribir no tiene sentido en un mundo donde la gente muere de hambre. Tampoco pude nunca entender a los que convierten a la palabra en blanco de furias o en objeto de fetichismo. La palabra es un arma, y puede ser usada para bien o para mal: la culpa del crimen nunca es del cuchillo.

Creo que una función primordial de la literatura latinoamericana actual consiste en rescatar la palabra, usada y abusada con impunidad y frecuencia para impedir o traicionar la comunicación.

“Libertad” es, en mi país, el nombre de una cárcel para presos políticos y “Democracia” se llaman varios regímenes de terror; la palabra “amor” define la relación del hombre con su automóvil y por “revolución” se entiende lo que un nuevo detergente puede hacer en su cocina (…) “País en paz” significa, en muchos lugares de América Latina, “cementerio en orden”, y donde dice “hombre sano” habría que leer a veces “hombre impotente”.

Y continúa:

Escribiendo es posible ofrecer, a pesar de la persecución y la censura, el testimonio de nuestro tiempo y nuestra gente –para ahora y después–. Se puede escribir como diciendo, en cierto modo: “Estamos aquí, aquí estuvimos; somos así, así fuimos”.

Lentamente va cobrando fuerza y forma, en América Latina, una literatura que no ayuda a los demás a dormir, sino que les quita el sueño; que no se propone enterrar a nuestros muertos, sino perpetuarlos; que se niega a barrer las cenizas y procura, en cambio, encender el fuego. Esa literatura continúa y enriquece una formidable tradición de palabras peleadoras. Si es mejor, como creemos, la esperanza que la nostalgia, quizás esa literatura naciente pueda llegar a merecer la belleza de las fuerzas sociales que tarde o temprano, por las buenas o por las malas, cambiarán radicalmente el curso de nuestra historia. Y quizás ayude a guardar para los jóvenes que vienen, como quería el poeta, “el verdadero nombre de cada cosa”.

En tiempos en los que la evidencia nos demuestra que la batalla que venimos perdiendo no es otra cosa que una batalla cultural, la defensa de la palabra es un derecho tanto como una obligación. No es casual que –así como se repiten las figuritas en el poder, y los beneficiarios de las políticas entreguistas del gobierno– se repitan expresiones que remontan también a ese pasado al que nos prometimos no volver. “Atentado contra la república” es la expresión que usan, para referirse a la protesta popular, los mismos que envueltos en la bandera de la “libertad” hablan de “populismo”, de “aniquilar al enemigo”, de “matar a todos los zurdos de mierda”. Porque asegurar que no fueron 30.000 parece no ser suficiente.

Recuperar “el verdadero nombre de cada cosa” es reconquistar el sentido de la realidad misma, trastocar el curso de la Historia. Es prometernos –a nosotros y a quienes nos sobrevivan– que el saqueo, la miseria, la muerte planificada y sistematizada, el robo de identidades y el bastardeo de nuestras instituciones democráticas no son gratuitos, tienen el costo del repudio popular. Deben tenerlo. La batalla que tenemos por delante es la de despojar a los históricos enemigos del pueblo del poder.

La literatura es un territorio privilegiado para esto porque nos permite construir -desde el ejercicio de la palabra- otros mundos posibles, otros mundos deseables. Es la puerta de entrada a la utopía. Lo supieron quienes hicieron de ella un frente de batalla y lo supieron quienes creyeron, con desmedida soberbia, que podían purgarla censurando, persiguiendo autores, incendiando bibliotecas.

En el ámbito de la literatura, cuando nos referimos a una selección específica de textos, hablamos de un “corpus”. Como seguramente podrán imaginar, el origen etimológico de esta palabra es la expresión latina que refiere al cuerpo. Y, volviendo a la cuestión del sentido, y en la ocasión en la que nos encontramos, resulta una palabra particularmente significativa. El conjunto de textos al que haré referencia compone el corpus de “Literatura de la dictadura”. En él, el cuerpo, la conciencia del cuerpo mutilado, el cuerpo torturado, el cuerpo asesinado y desaparecido; pero también la del cuerpo entregado en batalla, el cuerpo que vence poéticamente a su enemigo, el cuerpo que resurge del olvido, el cuerpo que aparece es el elemento central a partir del cual se ejerce la denuncia del horror.

Lo primero que hay que considerar al abrir esta puerta es que, cuando hablamos de literatura de la dictadura, podemos pensar en dos acepciones posibles: la de la literatura que surgió, se publicó y se difundió durante la dictadura; y la de la literatura escrita ya en democracia que buscó dar cuenta de lo vivido en aquel tiempo trágico de nuestra historia. Dentro del ámbito académico, existe cierta sistematización que propone ordenar este conjunto en cuatro momentos o períodos. Aunque vayamos a adoptar esta línea como guía, es necesario tener en cuenta que, lejos de clausurarse en un lapso temporal específico, estos períodos son permeables y es posible encontrar producciones que, aunque hayan surgido en un tiempo histórico específico, se vinculen temática o formalmente con producciones de otro período.

1. La literatura del durante

El primero de estos cuatro momentos es el de las escrituras literarias que surgen en tiempo de dictadura. Los textos que nacen en esta etapa comparten algunos rasgos característicos que son inherentes al contexto histórico y a las condiciones de producción literaria que impuso dicho contexto. Detengámonos un instante en ellas.

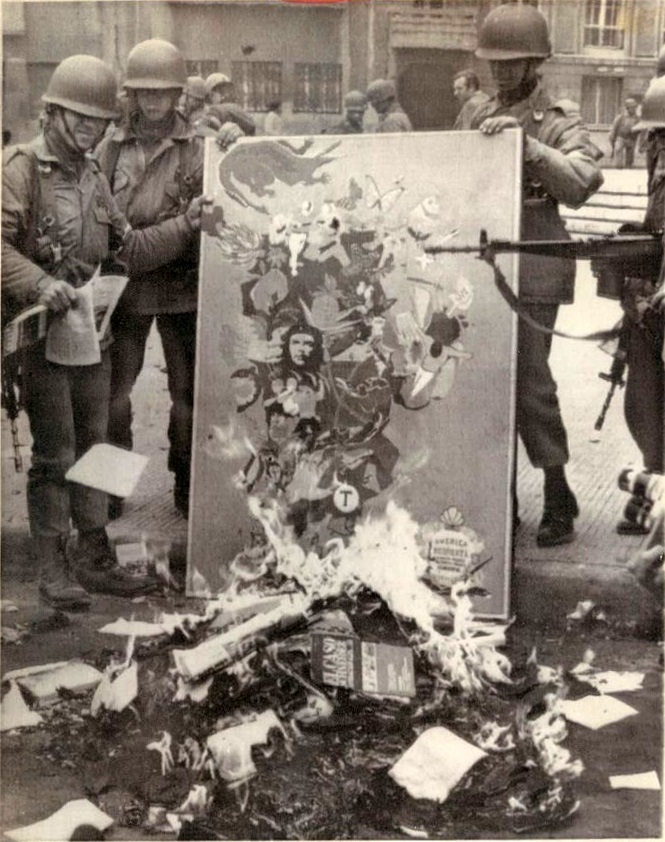

El 24 de marzo de 1976, tras derrocar al gobierno de Estela Martínez de Perón, la Junta de comandantes generales de las Fuerzas Armadas (integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti) tomó el poder. El plan económico de desindustrialización, empobrecimiento y destrucción de los sindicatos se hizo posible mediante el secuestro, la tortura, y el exterminio de miles de víctimas, pero la batalla también se extendió al plano cultural.

Llegado el primer aniversario del golpe, el escritor y periodista Rodolfo Walsh hizo pública su “Carta abierta a la junta militar”, documento en el que denunciaba los crímenes del terrorismo de Estado, y convocaba a buscar en la política económica del gobierno, “no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. Un día después, el 25 de marzo de 1977, Walsh era acribillado a balazos en la esquina de San Juan y Entre Ríos, en plena Ciudad de Buenos Aires. Su asesinato y la desaparición de su cuerpo son testimonio vivo de una política de exterminio dispuesta a castigar cada palabra que osara rebelarse ante la tiranía. El guerrillero que la dictadura decía combatir era, por sobre todas las cosas, un guerrillero ideológico. De ahí, la persecución a libros, autores y editoriales.

Juan Llerena Amadeo, ministro de Cultura y Educación de la dictadura entre 1978 y 1981 lo dijo expresamente: “Las ideologías se combaten con ideologías y nosotros tenemos la nuestra”. Para que su ideología prevaleciera, las otras debían desaparecer. Así, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Publicaciones, dependientes del Ministerio del Interior, fueron los organismos encargados de la censura y prohibición de libros, y de la “clasificación” ideológica de sus autores. El listado de lecturas prohibidas superó los 700 títulos (1). En el año 2012, la Comisión Provincial por la Memoria (filial Córdoba) publicó la Biblioteca de libros prohibidos que reúne los títulos de las obras censuradas. Para dimensionar el grado de violencia y ensañamiento con el que se materializaron estas disposiciones totalitarias, podemos mencionar también la quema de más de un millón y medio de libros publicados por el Centro Editor de América Latina, que se llevó a cabo el 26 de junio de 1980, en Sarandí, Avellaneda.

En este marco, la producción literaria de la época fue encontrando diferentes formas de denunciar y/o eludir la censura, consolidando una naturaleza críptica, fragmentaria; plagada de juegos de perspectiva y entramados de voces, en la que estuvo muy presente la elipsis como procedimiento retórico. Es decir, la omisión intencionada de algún elemento del discurso: el silencio como una posibilidad latente, un interrogante. Es interesante considerar que para algunos críticos estas elecciones escriturarias son señales de resistencia y oposición a la inflexibilidad del discurso militar. Podemos mencionar como ejemplo de las obras pertenecientes a este período las novelas Respiración artificial (Ricardo Piglia, 1980) y Nadie nada nunca (Juan José Saer, 1980).

2. El testimonio de los sobrevivientes

El segundo momento de esta periodización llega con las primeras escrituras luego de inaugurada la democracia. La crisis económica, la abrumadora deuda externa y la condena internacional por las violaciones a los derechos humanos, sumadas a la brutal derrota que sufrimos en Malvinas, habían marcado el fin del gobierno de facto. La creación de la CONADEP y el juicio a las Juntas Militares en 1985, fueron avances importantes durante los primeros años del gobierno alfonsinista, pero la presión de sectores militares y la voluntad de priorizar la estabilidad política los sofocaron rápidamente.

En lo posterior, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final promulgadas por Carlos Menem tiñeron la escena nacional, nuevamente, del color de la rabia. En este contexto, el nacimiento de la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y la popularización del escrache como forma de protesta y repudio a la impunidad de los genocidas fueron una respuesta contundente frente a la desidia y complicidad estatal.

Entre las obras que integran este subgrupo hay una marcada hegemonía del género testimonial. Y este dato no es casual: una vez derrotada la censura –y sin contar, todavía, en un principio, con relatos oficiales de lo vivido en los centros de detención, tortura y exterminio; ni con un horizonte prometedor en cuanto al juicio y castigo a los genocidas luego– la reconstrucción de la memoria implicó recuperar las voces de los y las sobrevivientes que habían sufrido en carne propia la experiencia del horror. Recuerdo de la muerte (Miguel Bonasso, 1984) –novela de no ficción que retoma la historia de Jaime Dri, sobreviviente que consiguió escapar, en 1978, del centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)– se erige, en este caso, como referencia ampliamente citada por la crítica. Otro caso, publicado años más tarde, es el de Ni el flaco perdón de Dios (Juan Gelman y Mara La Madrid, 1997) que incorpora, a las voces de los sobrevivientes, las de hijos e hijas, nietos y nietas y Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

3. El testimonio de los y las hijas

Ya que lo hemos mencionado, para adentrarnos en el tercer momento, quisiera citar un fragmento del discurso que pronunció Juan Gelman cuando recibió, allá por el año 2000, el Premio Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana y del Caribe. Decía, entonces, Gelman:

Theodor Adorno pronunció alguna vez una frase infeliz: afirmó que no era posible escribir poesía después de Auschwitz. Se equivocaba y ahí está la obra de Paul Celan que lo desmiente. O la de Kenzaburo Oé, después de Hiroshima y Nagasaki. Durante años pensé que el error de Adorno consistía en una omisión, que le faltó un “como antes”, que no se podía escribir poesía como antes de Auschwitz, como antes de Hiroshima y Nagasaki, como antes del genocidio argentino. Y ahora pienso que no hay un después de Auschwitz, de Hiroshima y Nagasaki, ni del genocidio argentino, que estamos en un durante, que las matanzas se repiten una y otra vez en algún rincón del planeta, que existe ese genocidio más lento que el de los hornos crematorios, pero no menos brutal llamado hambre, que en el medio siglo que dejamos atrás no ha habido un solo día de paz en el mundo. Padecemos un tiempo anterior, en realidad, anterior al sueño posible, a la humanidad posible, a su fulgor posible.

Y, sin embargo, la poesía continúa, tal vez porque encuentra, como Juan Rulfo dijo, el olor de la gente como una esperanza.

El sueño posible, sin embargo, quizás comenzaba a asomar. Este tercer momento confluye con una transformación radical del contexto político nacional: la llegada de Néstor Kirchner al gobierno y la institucionalización de las políticas de memoria y reparación. La declaración de la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; la reactivación de los juicios a los genocidas, la transformación de la ESMA en “Espacio para la Memoria y la promoción de los derechos humanos”, el reconocimiento de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo como interlocutoras legítimas, la promulgación de diversas leyes reparatorias, la instauración del 24 de marzo como feriado nacional, y la prohibición de discursos negacionistas en el ámbito educativo mediante el artículo 92 de la Ley de Educación Nacional (2) fueron el marco coyuntural en el que surgió una nueva narrativa: la de la generación huérfana, los hijos e hijas de desaparecidos.

Si anteriormente se apostó a la construcción de memoria, verdad y justicia a partir de la recuperación del testimonio de los sobrevivientes, en este período fueron las voces de los jóvenes cuya identidad había sido apropiada en la dictadura las que empezaron a reclamar su lugar en las narrativas vinculadas al terrorismo de Estado. Desde el género autobiográfico, los hijos e hijas trastocaron la pregunta original: ya no se trataba de cómo narrar el terror, sino de cómo narrar la ausencia (3).

El gran denominador común de las producciones que integran este conjunto es la revisión de la historia familiar de los protagonistas, desde los ojos del niño o la niña que fueron. La escritura se presta, de esta manera, para el ejercicio de recomposición de una identidad perdida –secuestrada– que obliga a revisitar el pasado para repensar la ausencia original: la de los padres, la de la infancia. Podemos mencionar, como ejemplos: La casa de los conejos (Laura Alcoba, 2007), Pequeños combatientes (Raquel Robles, 2013), y Una muchacha muy bella (Julián López, 2013), aunque este último es una creación que, si bien toma la forma autobiográfica, es puramente ficcional.

4. La experimentación formal como alternativa al realismo

El cuarto momento de esta periodización está caracterizado por la ruptura de la hegemonía del realismo. En este período, en el que los y las autoras pertenecen, también, a la generación de hijos e hijas de desaparecidos, la autobiografía pierde peso frente al surgimiento y auge de la autoficción. La utilización de la primera persona gramatical da cuenta, todavía, de una búsqueda subjetiva que, en la gran mayoría de los relatos, tiene como reactivadores del trauma identitario la muerte de las abuelas que los y las criaron, el nacimiento de un hijo o hija propios, o la aparición de los restos de sus padres.

A partir de la narración del trauma, los textos de este conjunto indagan la experiencia de pérdida desde la figura de un narrador que excede sus funciones y tensiona la identidad narrativa en una constante alusión a la identidad política de los y las autoras reales. Las marcas propias de esta nueva narrativa, que surge ya liberada del mandato de la denuncia o el testimonio, son el absurdo, la parodia y la satirización, la escritura delirante, la libertad de exploración formal y la pérdida de la referencialidad.

Algunos de los textos que componen este grupo conllevan también cierta hibridez genérica. Es el caso de ¿Quién te crees que sos? (Ángela Urondo Raboy, 2012), en el que el género narrativo se cruza, por momentos, con el lírico. La autora explica, en una entrevista realizada por Mariana Enríquez para Página 12 (4), que la reconstrucción de su historia, en este libro, estuvo dominada por la incorporación frenética de un nuevo lenguaje. Un lenguaje descompuesto, desglosado, desconocido, pero aun así propio, cercano, familiar, cuya ambigüedad sintetiza en el poema “Caer no es caer”.

Caer no es caer

Chupar no es chupar

Ángela Urondo Raboy

Cita no es cita.

Dar no es dar.

Caer no es caer.

Soplar no es soplar.

Pinza no es pinza.

Fierro no es fierro.

Máquina no es máquina.

Capucha no es capucha.

Submarino no es submarino.

Personal no es personal.

Parrilla no es parrilla.

Apretar no es apretar.

Quebrar no es quebrar.

Cantar no es cantar.

Volar no es volar.

Dormir no es dormir.

Limpiar no es limpiar.

Guerra no es guerra.

Cuerpo no es cuerpo.

Desaparecer no es desaparecer.

Morir no es morir.

Ser no es ser.

Yo, nada.

Además de Ángela, hija del poeta y escritor Francisco “Paco” Urondo, desaparecido durante la dictadura, podemos mencionar, como ejemplo de esta narrativa toda la obra de Félix Bruzzone, Diario de una princesa montonera (Mariana Eva Pérez, 2012), Aparecida (Marta Dillon, 2015), Lo que aprendí de las bestias (Albertina Carri, 2021), entre otros.

Félix Bruzzone, Albertina Carri, Raquel Robles

Retomando la pregunta originaria, entonces, la memoria popular sobre la última dictadura tuvo distintos momentos, así como sujetos de enunciación, estableciendo siempre un diálogo con el contexto social, cultural y económico del país. En la actualidad, los nuevos modos de edición y circulación (editoriales independientes, autogestionadas, etc.), los nuevos formatos narrativos –pongamos por ejemplo la historieta La niña comunista y el niño guerrillero (María Giuffra, 2021)– la influencia de los feminismos y el surgimiento de nuevos sujetos sociales: los y las nietas de desaparecidos y los y las hijas de genocidas nos invitan a continuar problematizando el vínculo entre historia, memoria y literatura.

A pensar cuáles son las formas en que podemos continuar construyendo memoria, verdad y justicia desde el extraño presente en el que nos encontramos; cómo podremos, de ahora en adelante, seguir resguardando, para quienes vayan llegando, los “verdaderos nombres de cada cosa”. Ese es el camino en que andamos, esa es la tarea que nos toca.

En palabras de Vir Cano (5):

Recordar, como una manera de suturar y reparar el tejido siempre abierto del transcurrir, como un modo de recuperación creativa de lo-que-ha-sido y aun así no-cesa-de-ser. Recordar lo perdido, lo conseguido, lo soñado y también lo que nunca fue. Recordar a quienes estuvieron, a les que son-junto-a-nosotrxs y a les que están por venir. Recordar con las tripas, con el olfato, con la imaginación, con los dedos, con los textos y con los relatos. […]

Recordar, para volver a pasar por la mente y por el cuerpo lo que permanece en el modo de una ausencia, de una evocación e incluso de una visitación. Recordar, con insistencia, para hacer de la memoria común, sitio de reparación y de encuentro colectivo.

Notas

(1) Poco después de la caída del régimen, la artista Marta Minujín construyó el “Partenón de los libros” (1983) una obra monumental compuesta por ejemplares de libros prohíbidos durante la dictadura, que habían sido donados por diversas editoriales. Tras 5 días de exposición, la obra fue desmontada y los libros repartidos entre el público y donados a instituciones educativas.

(2) En su artículo 92, la ley establece la obligatoriedad de: “El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley N° 25.633”. Se garantiza, de esta forma, que los y las estudiantes aprendan sobre la dictadura militar en un contexto que rechace los discursos negacionistas.

(3) Para una exploración de la literatura de hijos en mayor profundidad, recomiendo Cobas Carral, A. (2024) Narrar la ausencia. Escrituras de hijos e hijas de militantes de los 70.

(4) Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-4933-2013-02-03.html

(5) Borrador para un abecedario del desacato (Cano, Vir. 2021: 61-62)

Imagen de portada: Télam S. E.

*Ana Clara Isi es docente e integrante del consejo editor de La tela