Coda: Borges y yo

Por Carlos Zeta

El primer relámpago de memoria que tengo de mi infancia es una larga calle de tierra, sin esquinas, y el pasto escarchado de una gélida mañana de invierno. Aunque está fuera del cuadro que mi cabeza recompone en el deshilachado territorio de lo que fui, siento la presencia de mi madre, de cuya mano es seguro que haría ese recorrido para llegar hasta “el ropero”, que así llamaba mi padre a la casilla que (apenas) nos guarecía de la intemperie en aquellos años impiadosos.

“El ropero” se agotaba en cuatro pasos; el baño era un excusado que atrasaba varios siglos y al que accedíamos después de desandar unos cuantos metros desde nuestro palacio. Aquel era un mundo sin libros. Toda la imaginación, todos los sueños, todos los mundos lejos de ese mundo giraban en el capricho incontrolable de una pelota. Jugar a la pelota era jugarlo todo: en ella confluían las formas incipientes de la emoción, con ella construíamos nuestras precarias ilusiones y, con el efímero espejismo del gol, desahogábamos las penas que el corazón acumulaba sin que siquiera nos diéramos cuenta.

En la antigua casa de la calle Serrano (la manzana pareja que persiste en mi barrio: / Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga), la vasta biblioteca de Jorge Borges era un imán para Georgie, un niño que aún desconocía su destino inmortal, pero ya sabía que ese era su lugar en el mundo; y eso por la doble aventura de la uniforme tipografía de su única pasión —repartida en cientos de volúmenes— y las conversaciones con su padre, en una lengua surgida en los reinos anglosajones de Inglaterra, cuyas sílabas de acero le generaban un encanto irresistible. Muy pronto comenzaría la travesía que lo convertiría en ciudadano del mundo para ser, cada vez más, esa cosa que nadie puede definir: argentino. El vapor alemán “Sierra Nevada”, Boulogne-sur-Mer, el estallido de la Gran Guerra. Italia, Ginebra, Suiza. Norah y sus sueños en francés. Y Leonor, siempre Leonor, en los pliegues de todos sus instantes.

El “Cinta de Plata”, el “Estrella del Norte”, el “Expreso”, el “Independencia”, el Belgrano Norte, el ramal Retiro-Tigre del Ferrocarril Mitre: fueron los trenes de mi infancia, de mi adolescencia… de toda mi vida. Hijo, nieto, sobrino y primo de ferroviarios, en los trenes se esfumaba la amarga rutina de la pobreza. Por sus ventanillas se apuraba un mundo que mis ojos tocaban con palabras que todavía no habían llegado, con nombres que desconocía, con cosquillas en lo blando que apenas si sé hoy cómo se llaman. Tucumán, Don Torcuato, Villa de Mayo. Según cálculos modestos, ya había viajado más de cincuenta mil kilómetros cuando todavía no había cumplido quince años. Las estaciones de ferrocarril olían igual en todos los pueblos y me basta cerrar los ojos para reconocer ese olor en los gastados entresijos de mi memoria (¿se puede oler un recuerdo?).

Tomando distancia de la guerra, la familia Borges recala en Lugano. Los animaba la voluntad de permanecer en Europa, empresa que la posguerra se encargó de desanimar, pues el encarecimiento de la vida lo hacía imposible. Sin embargo, habrían de recorrer Lyon, Avignon, Aix, Carcassonne antes de detenerse en España. Barcelona, Mallorca, Sevilla el regreso a Buenos Aires. Macedonio, ese loco de verano, que los visitaba con frecuencia y habría de deslumbrar a nuestro héroe (que se jactaba de leerlo, con la voz que fue suya) y los encandilaba con preguntas imposibles: “¿cuánto tiempo cree usted que se necesita para digerir una pasa de uva?”. La casa de la calle Bulnes, entre Arenales y Juncal. La sangre que brota de su cabeza, el delirio de la fiebre, la vida en peligro y Fervor de Buenos Aires, ese libro en el que están todos sus libros.

La adolescencia era una sospecha permanente en aquella ciudad sitiada por la muerte, que sobreactuaba hasta el sadismo la limpieza del afuera, por la mugre de crímenes sin nombre y crueldad sin límites que los genocidas escondían en el adentro de un tiempo que todavía nos calcina. Entre lo más débil de lo humano estaban los locos hermosos que deambulaban por la ciudad. Para los esbirros del régimen, eran la mugre que había que ocultar. El Loco Vera pedía monedas en las calles, y al final del día repartía su recaudación entre los mendigos más pobres. Los ojos de Pachequito recuperaban algo de un brillo antiguo y soterrado, cuando se formaban rondas para oírlo hablar. El Loco Perón actuaba sus hazañas en los estadios para que el público coreara la palabra prohibida: “¡Perón, Perón, Perón!”. Jeff usaba un antifaz de papel de diario y a quien quisiera saberlo, le explicaba, con paciencia pedagógica, que detrás se ocultaba la poesía. El Loco Aplauso tenía el don de la celebración. El Loco Margarito llamaba “ingeniero” a quien se le cruzara: carteros, empleados municipales, jubilados sin esperanza, desempleados cabizbajos, levantadores de quiniela clandestina, barrenderos, todos se quedaban con el sabor de una gesta académica, tan lejana como imposible. A todos ellos y a otros tantos de los rotos de esa ciudad ajada por el miedo, el genocida los arrojó en el monte. Ni siquiera los bajaron a todos en un solo lugar, sino que fueron dejándolos en grupos de dos o tres separados cada 20 o 30 kilómetros de distancia, para que no pudieran regresar, y perdieran la noción del tiempo en un camino desconocido de la vecina Catamarca.

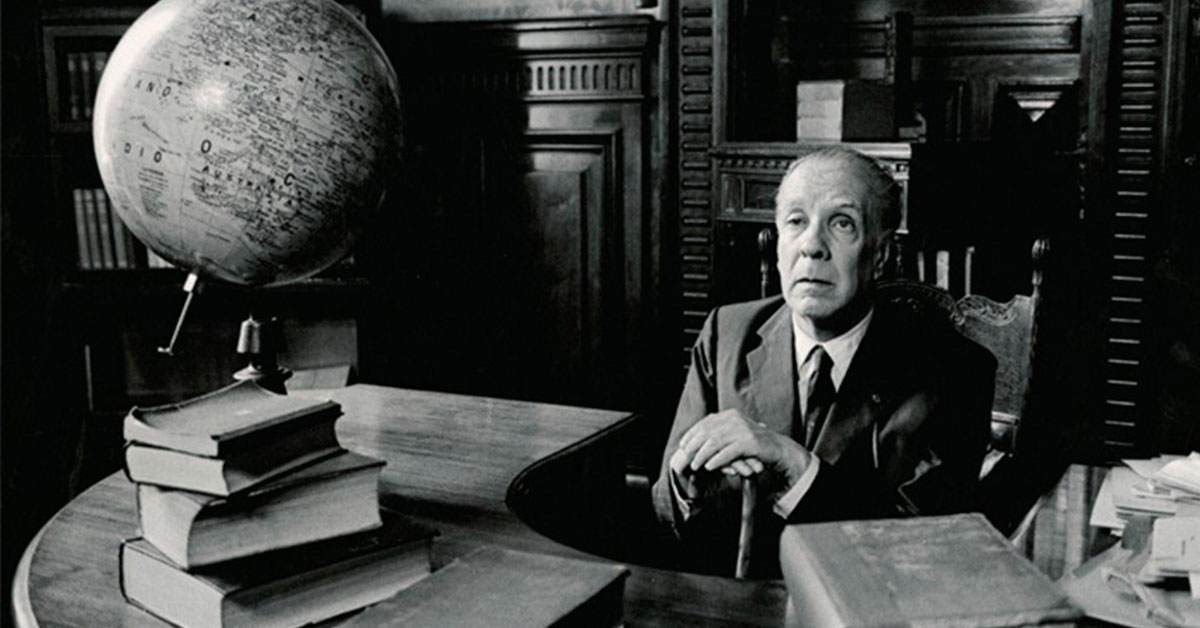

Ficciones, El Aleph, su poesía completa, El libro de arena, Historia universal de la infamia, El inmortal. Una obra monumental e imperecedera. El Nobel imposible, Cartago, la colina del Gólgota y las cruces de Roma, la vasta enciclopedia de Brockhaus, una incurable nostalgia del latín y fragmentarias memorias de Edimburgo y de Ginebra, los arrabales y los duelos, los tangos de Arola y de Greco que él ha visto bailar en la vereda, haber sido Alonso Quijano y no atreverse nunca a ser don Quijote, el almacén rosado como revés de naipe, su abismal elección de tiranos a quienes odiar. “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, esa obra maestra. En fin, un poeta menor del hemisferio / austral, a quien los hados o los astros / dieron un cuerpo que no deja un hijo / y la ceguera, que es penumbra y cárcel, / y la vejez, aurora de la muerte, / y la fama, que no merece nadie, (…) y el viejo amor de las enciclopedias / y de los finos mapas caligráficos / y del tenue marfil y una incurable / nostalgia del latín y fragmentarias / memorias de Edimburgo y de Ginebra / y el olvido de fechas y de nombres / y el culto del Oriente, que los pueblos / del misceláneo Oriente no comparten, / y vísperas de trémula esperanza / y el abuso de la etimología / y el hierro de las sílabas sajonas / y la luna, que siempre nos sorprende, / y esa mala costumbre, Buenos Aires, / y el sabor de las uvas y del agua / y del cacao, dulzura mexicana, / y unas monedas y un reloj de arena / y que una tarde, igual a tantas otras, / se resigna a estos versos.

La vida se fue llenando (¿o vaciando?) de otras vidas y la manzana pareja que persiste en su barrio fue, también, la mía… pero esa ya es otra historia. La literatura es capaz de todos los cruces y de (casi) todos los encuentros. De entrelazar una ciudad del sureste de Suiza, en la región de Tesino, con el tercer cordón del conurbano bonaerense. De acompasar el recto camino de los rieles con el vaivén incierto de un piróscafo. De hacer confluir el anhelo insobornable de una pelota, con el no menos fantástico enredarse de los endecasílabos. De conjugar todas las patrias. De articular todos los mundos: no es otra cosa que un sueño dirigido.

Aquí estamos hablando de los dos, et tout le reste est littérature, como escribió, con excelente literatura, Verlaine.

Y yo no sé cuál de los dos ha escrito esta página.

Carlos Zeta es filósofo, docente, editor y miembro del consejo asesor externo de La tela. Durante el primer período de la revista (2006-2013) se desempeñó como jefe de redacción.

Este artículo es un anticipo del libro Lluvias, o fragmentos de vivir.